民建会员吴先斌赴日揭露日军侵华战争19年

1945年7月26日,中美英三国联合发表敦促日本立即无条件投降的《波茨坦公告》。80年后的7月26日,“珍爱和平”中日民间交流活动在日本立命馆大学举行。活动现场,民建江苏省南京市委会副主委、南京民间抗战博物馆馆长吴先斌受南京出版社委托,向日本立命馆大学国际和平博物馆捐赠《世界记忆名录——南京大屠杀档案》(以下简称《南京大屠杀档案》)共20册。

这是《南京大屠杀档案》首次完整入藏日本高校。这一民间活动,迅速引起了社会的热烈反响,旅日老华侨、中华海外联谊会理事林伯耀也专程从神户县赶来参观。抗战胜利80年后的今天,这样的成果十分珍贵。

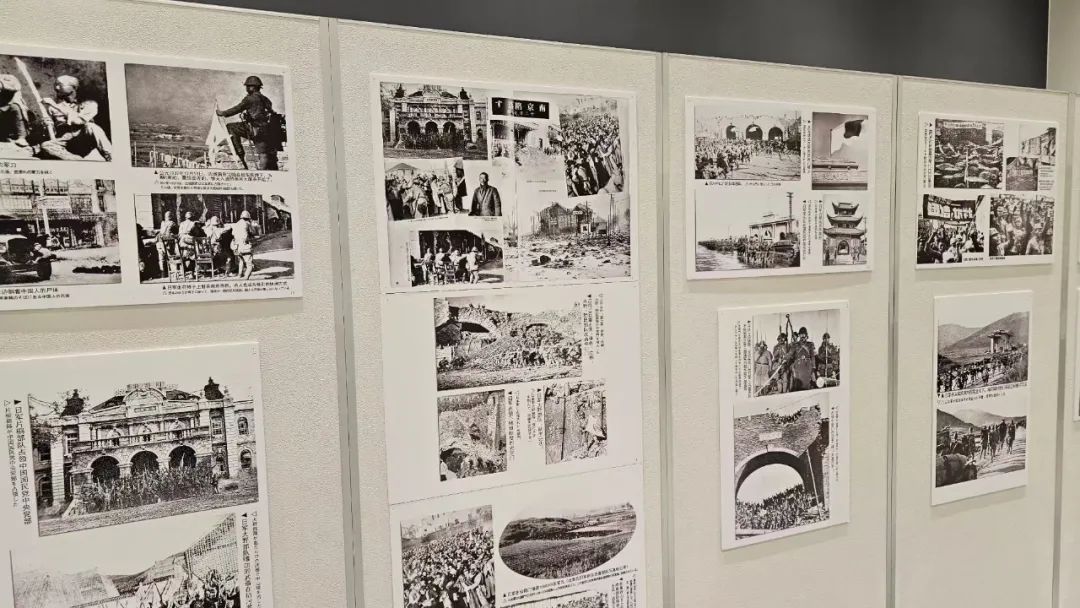

自费赴日办展、演讲和开展民间交流活动,19年来吴先斌从未停歇,京都、广岛县、宫崎县、爱知县名古屋市……都留下了他的足迹。和往常一样,此次日本之行只为一件事——“为了和平,揭露战争真相”。除捐赠外,吴先斌还邀请了南京大屠杀幸存者夏淑琴的外孙女上台宣讲和平,并在现场展出了90张日军暴行照片。

南京大屠杀幸存者夏淑琴的外孙女上台宣讲和平。(受访者供图)

情况在慢慢改变

吴先斌认为,捐赠的意义在于书籍首次进入日本的公共文化系统。“图书是一个社会公器,通过图书可以更好地研究南京大屠杀历史,更好捍卫历史真相,维护世界和平。”

二战期间,日本立命馆大学数千名学生曾走上侵华战场,战后学校开始深刻反思战争的罪责,并且确立了和平与民主主义教育理念,设立了国际和平博物馆,以此来反省日本侵略历史,呼吁世界和平。这种对和平的追求与中国人民的和平愿景高度共鸣,也正因如此,这里成为了中日民间交流的一个平台。

“日本民众对这段历史的认知是模糊的。他们对反对战争、珍爱和平的理念还比较笼统,对我们中国人所讲的‘反对侵略’的理解还不够深刻。”让吴先斌欣慰的是,《南京大屠杀档案》完整入藏日本高校可以让日本人能够对这段历史有基本的了解,特别是档案资料有助于日本学术界的相关研究,可以更好地影响到社会大众。

立命馆大学国际和平博物馆馆长君岛东彦表示:“对历史的研究,对和平的渴望,要以历史事实为主。我们接收的这些档案资料带来了大量的客观事实,以历史为鉴是非常重要的。”

吴先斌演讲。(受访者供图)

吴先斌在现场为参观展览的观众讲解。(受访者供图)

本次活动现场展出了90张日军暴行照片。(受访者供图)

“他(吴先斌)所展出的内容是从市民的角度,中国民众对日本的侵略战争进行了怎样的抵抗。这是非常重要的。”立命馆大学名誉教授斋藤敏康接受媒体采访时表示,绝对不能再次发生这样的侵略战争,我们要共同呼吁和平。

“‘维护和平、反对战争’是我们当下中日两国人民共同的责任,也是全世界所有人共同的责任。”在活动现场,吴先斌反复强调。

让和平的种子越来越大

十几年来,吴先斌每年都要在中日两国间往返一到两次,有时是收集侵华日军物证,有时是将南京民间抗战博物馆的史料图片带到日本办展。

用日本侵华战争的历史展览在日本做和平宣传,不是一件容易事。他的行为让否定南京大屠杀的日本右翼非常难堪,不仅被日本多家媒体质疑是从事“反日活动”,也接连收到过日本右翼发来的恐吓信。

尽管如此,吴先斌并没有退缩,反而更加坚决捍卫历史真相,对挑衅者予以回击。他说:“我们铭记历史,不是为了延续仇恨,而是为了汲取历史的警示,珍爱和平。”

吴先斌说,“牢记历史、珍爱和平”这句话没有错,但是如果我们只会说这句话,说明我们对历史的思考还不够。“南京大屠杀对于我们中国人来说,是一段非常沉重的历史,但日本人绝大多数并不了解这段历史,他们却都记得广岛原子弹事件。”

2017年,“被封存的记忆——不再让南京悲剧重演”展览在日本广岛开展。(受访者供图)

2017年7月15日,原子弹爆炸遗址广岛和平纪念公园里,“被封存的记忆——不再让南京悲剧重演”展览开展,50多件有关南京大屠杀的图片、史料和实物在这里展出。吴先斌特意选在这里办展,就是想告诉日本人,“你们记住广岛悲剧的同时,不要忘记南京的悲剧,历史是不可分割的,不能选择性记忆。”

在广岛办展之后的半年时间,近300名日本人士慕名到南京民间抗战博物馆进行民间交流,这些人中既有历史学者,也有普通市民,有些则是侵华日军的后代。

吴先斌坦言,尽管自己的一次活动可能得不到当地政府支持,仅仅能影响千百人,但这千百人会把历史讲述给自己的家人,影响力也会慢慢增加起来,埋下无形的“和平种子”。

金泽是吴先斌相识二十年的日本老友,2014年,南京民间抗战博物馆第一次在名古屋办展,就是在金泽的努力下促成的。这次京都展,八十多岁的金泽从名古屋赶来为吴先斌助力。

“临别的时候,金泽对我说:‘这些展板做得挺好,展期结束扔掉可惜,我拿回家保管,以后你再来日本办展用得着。’”吴先斌把金泽比作汪伦,在朋友圈分享着与他的深厚情谊。

十几年来,点滴的认同就这样鼓舞着吴先斌继续他的“抗战事业”。

“为什么来日本做各种各样的宣传?就是希望我们把和平的种子变得越来越大。”吴先斌语气坚定有力。

历史当被永远铭记

7月7日,《为了民族解放与世界和平——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年》主题展览,在中国人民抗日战争纪念馆正式面向公众开放。主题展中有5件展品为南京民间抗战博物馆提供。

“报道侵华日军‘百人斩’暴行的《东京日日新闻》报纸原件等展品关注度较高。”吴先斌告诉记者,他十分乐见这些“压箱底的藏品”可以借出参展,“这张报纸是侵华日军在南京实施暴行的重要罪证。历史文物应当发挥更大的社会价值、情感价值和历史价值。”

吴先斌坦言,最大的遗憾就是他只能做藏品收集和宣传的工作,研究力量跟不上是一大短板。民间博物馆非常需要加强和高校的合作,共同开展研究工作。

南京民间抗战博物馆外观。(受访者供图)

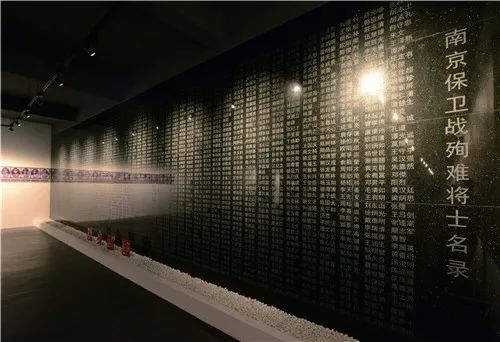

馆内的“南京保卫战殉难将士名录”展示墙。(受访者供图)

从2006年自费创建南京民间抗战博物馆至今,吴先斌已走过19个年头。当年43岁的他意气风发。为了搜集南京大屠杀日军罪证,网络上、古玩市场、拍卖会、海外……只要一有线索,他就背上行囊只身前往。最初只是遵循内心的情怀,如今,头上布满银丝的吴先斌,已将收藏史料、宣传和平看作是自己的“本职工作”。

吴先斌说,他把自己最好的年华献给了博物馆。

“2016年的时候,我感慨自己竟没料到坚持了十年,今天再次回望,马上又是一个十年。”吴先斌告诉记者,只要我还能跑,我就继续跑下去,坚持做下去。

揭露日本侵华罪行仿佛已内化为他的毕生使命,催促着吴先斌与时间赛跑。

当记者问道:揭露日本侵略罪行的“使命”会有终结的一天吗?

吴先斌回答说:“我做的事或许有一天会结束,但历史对后人的教育永远没有终结的一天。”