2017年3月16日

我的抗战经历

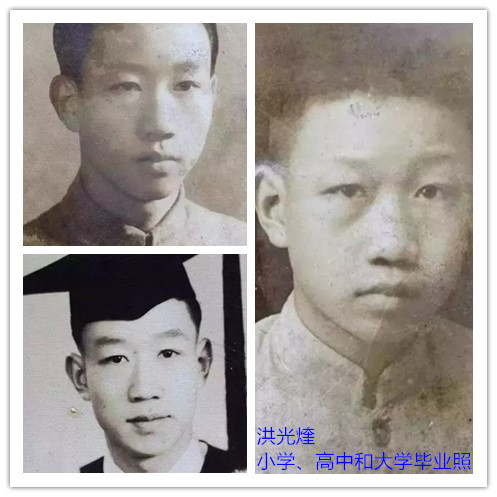

98岁的译员 洪光煃先生 现居加拿大维多利亚

1944年初在中央大学最后一个学期时接受政府徵调,被派往美军Y-Force担任译员,参加滇西抗战。

洪光煃先生简历

我叫洪光煃,1919年12月11日生于成都。

我们家没有家谱,我有记忆的只有爷爷,未见过婆婆或爷爷的兄弟姐妹。爷爷以前的家世完全不知道。

听说我们的祖辈是由德阳、广汉一带某个地方迁来成都的。

爷爷名叫洪仁寿,以土机织布为生,属于社会最底层的小市民。从我有记忆的时候起,爷爷已没有从事任何谋生活动。我的二爸一家也和我们住在一起,这样一大家人都靠父亲一个人挣钱养活。爷爷去世的时候我约有七、八岁。

后来,我的二爸做生意逐渐起步,终于经营出了一个绸布庄和一个饭馆。不幸全部毁于日军对成都的大轰炸。二爸终因悲愤、绝望而离家出走,不知所终。

我父亲叫洪范民,自幼勤奋好学,熟知经史,娴于古文。十六岁时考中童生,榜列成都府(包括川西各县)第二,从而被选送入东文学堂。

1908年,父亲十九岁时考取清政府官派留学日本,就读于东京高级商业学校,毕业时名列第二。这两个第二应是他一生中最辉煌的时期。1913年学成归国后,在成都一家银行工作,后升职经理。

这家银行实际是家族式的旧式钱庄,总行在重庆,成都分行只有他一人是礼聘的客卿。经过他几年的运作,将其改造成了现代意义的银行。

1932年,他奉调到重庆总行任总稽核工作,遂在重庆南岸黄桷垭买块地建了六、七间平房。

所以我小学在成都,中学在重庆。

因为省城的高中比重庆好,父亲又把我送回成都读高中,我寄住在他的朋友家里。

1936年,我以名列第六的成绩考入联中(成属联立中学,今成都市石室中学)。

毕业后,1939年夏,我考入西南联大航空工程系,后因罹患胸膜炎辍学。1940年夏,重新考入国立中央大学化工系,二年级时转入土木系。那时因抗战,中央大学由南京西迁,落址重庆沙坪坝。

1944年初,我在中大最后一个学期时接受政府征调,被派往美军Y-Force担任译员,参加滇西抗战(详情见后的回忆录)。

抗战胜利以后,我在重庆工务局找到工作。

1947年夏,我接获通知参加保送赴美留学考试。不料在体检时发现有开放性肺结核,真是晴天霹雳,不但不能参加考试,反而辞职回家养病。在家休养一段时间后,又去南川南平镇未婚妻家中调养。我的病本无症状,后来干脆不理它。

1948年初,我获悉善后救济总署有一笔钱给钱塘江海塘工程局(海塘即江河的堤岸)。

我即去申请工作,由副局长汪胡桢面谈后录用。我被派往海宁靠近入海口的尖山工程处,当时的项目是修筑堤防工程——挑水坝。局里美方代表是Mr.May, 尖山工程处美方代表是 Mr.Jones,我和他们有事交谈时都用英语,完全无语言障碍问题。

1948年浙江海塘工程工地

这个工程尚未完成时,于夏天毁于海潮,承包商遂告破产。我亦失业。年底我回到了重庆。

1949年上半年,我在重庆建设局(即原工务局)找了份工作,在第三科任建筑图纸审核工作。

1950年入职成渝铁路工程局,参与修筑成渝线。以后一直在铁路工地流转,与家人分居30年。

云贵川、鄂豫湘桂的铁路建设都有我的汗水,我的足跡。

八十年代开始有了涉外工程。当时封闭了几十年,既熟谙工程施工现场管理又熟练掌握英语的人员奇缺。铁道部在全国铁路工程系统了解,寻访,我于是脱颖而出。受派去过中东、东南亚等地,但都不参与施工,主要是负责投标报价中的技术、经济指标考量,涉外工程合同文本的最后把关工作。此外,在美國关岛通过考试,为中国土木公司取得工程施工营业执照,自己亦获得美国L1工作签证。

1988年我从铁二局外经处退休后又受聘于深圳一家建筑公司负责外资工程项目。

1994年完全退出休息。

前左不详、前中丁盛宝(故)成都铁路局工程处高工、前右薛耀宗(故)中铁四局科研所所长。

后左孙芳垂(故)央视总工程师、后中蔡孝颙(故)水电部高工、后右洪光煃

除薛因病未征调当翻译,其余全部是译员

2001我投靠女儿移居加拿大。

—洪光煃

2017年02月10日

前奏

日本为欲早日扼杀中国,在攻占了半个中国后,又于1942年3月攻占了缅甸。自此,滇缅路被切断,中国已无接受外援的通道。仰光陷落时,码头上堆积如山的美国援华物资悉数被日军占有。

1941年珍珠港事件后,美国与日本成为直接的交战国。美国政府对日本侵略中国后的局势是看得很清楚的。

美国有的报纸发表评论说“现在这场战争已是我们自己的战争,而不仅仅是援华抗日的问题。如果中国被日本打败,或屈服于日本,那么由日本组织、训练、武装、指挥的几百万中国军队,将绝不是美国可能战胜的。”

滇缅公路被切断后,为了继续援助中国,在中美英三国政府的协商下,中美开辟了驼峰航线从印度飞往昆明。

当时的飞机飞行高度远不如今日,飞机不能翻越喜马拉雅山,只能在山峰的半山腰间沿着山谷飞行。

在喜马拉雅山脉的群峰间绕行的航迹在飞行图上宛如驼峰状,故名驼峰航线。

航线极危险,飞机撞山的事件时有发生。

空运的物资终是数量有限。

为了重新打通中国的国际通道,中美英三国政府决定在印度北部的铁路终点地兰姆伽(Ramca)建立中国军队的训练基地,以反攻缅甸。

以孙立人部为基础,由中国逐步增派军队空运前去加强,由美国史迪威将军(General Stillwell)直接训练、指挥、装备,名为中国驻印军。中国方面在云南重整远征军,由卫立煌将军任总司令。

为此,美国派出了大批军事人员前来协助中国驻印军和远征军,这就需要大量的翻译人员。

我接受征调

1943年底,我在重庆中央大学土木系四年级就读时,国民政府命令,我们这一级大学生集体征调任译员。

在重庆同时征调的除中央大学外,有重庆大学、交通大学、复旦大学,还有一所学校我不记得名字了,时称“五大学”。

那时的大学教材多是英文,大学生均具有一定的英语水平。

下令征调后,随即停掉了专业课,由英语系的教师全力补习英语。

既是国家有需要,我自己也是积极愿去的。

当时政府许诺的是征调期满就算毕业,而且以后要在应征学生中举行留学考试,选取其中10%公费留学。

我记得所有的人都去了,我们班上只有一个女生李邦芬不在征调之列未去,一个男生薛耀宗因病未去。

1944年3月15日至4月15日征调的学生都集中在了重庆浮图关中央训练团受训一个月。

中央训练团本是国军高级将领集中轮训的地方,团长是黄杰将军。

每期轮训都是按序编号的,我们这一期是临时插办的译员训练班,不列入序号,班主任是董显光。

我们都穿着灰布士兵军服,打绑腿,一切行动均听军号,编制为大队、中队、分队、班。中队长是少将级,分队长是上校级,班长在学员中挑选。

我在学校是篮球校代表队员,体态及形体动作较好,被选为班长。

每天早上集合,逐级上报人数后升旗。之后,团长总要训示几句话。

总人数记不清是有两个还是三个大队,每个中队有一个伙食团,吃得比较好。

训练有些什么科目,我记不清了,只记得进行了一次实弹射击打靶。

有一次上大课,董显光讲罗斯福传记。孔祥熙、陈立夫、蒋介石都来训过话,无非是讲些抗战形势,勉励报效国家等。

另外还分了好些人数较少的小班,由两个美国军官多阮中校(colonel Doran)和哈里森中尉(captain Harrison)分别在各小班上课。讲解军事常识、军事术语、武器和武器部件名称等,并随意抽人答问,或征求自愿上台陈述,对每人的表现做上记号。

我知道是在考查记录英语水平,我是愿去的,就积极认真作答,多发言,并争取上台陈述。训练期间,我因父亲去世,请假一周回重庆黄桷垭家中服丧。

4月15日训练结束时,张贴了分配榜。我被分到美军Y-force。我记得同到美军Y-force的有103人,分到卫立煌远征军司令部的有98人,其他还有分到航委会,中美合作所(中美合作所是两国组建的对日作战情报研究机构),交通部等单位。分配后,我们还将发的国军士兵军服退还了以后才离开。

我们分配到美军的译员,关系在国民政府军事委员会外事局,委命三级译员,使用、安排归属美军。

美军对我们的正式称呼为Interpreting Officer。

译员不授军衔,薪饷相当于中尉(有同学回忆说是上尉),由外事局发放。在美军联络组工作期间,享有军官身份。

分配后,我们到重庆白市驿机场等飞机。

大约17日上午,乘美军C-47飞机到达昆明巫家坝机场,入住美军Y-force总部内的招待所,每人都领了军服,皮鞋,军毯等,没有帽子,后来,我们都去找了国军的帽子来戴上。

中午到美军Y-force主办的步兵训练中心(Infantry Training Center)就餐,才知道还有炮兵训练中心(Artillery Training Center),通讯训练中心(Communication Training Center),运输供应队,简称SOS(Service of Supply)等机构。

Y-force总部设在昆明,中国人称为昆明美军总部,其司令长官为多恩准将(General Dorn)。美军Y-force无地面战斗军队,而是根据任务需要,挑选适当的军事人员所组成的一支特混部队。任务是培训中国士兵使用美式武器和装备;参谋和协助远征军拟定作战计划;联络美方空军(陈纳德的飞虎队,亦即美国陆军第十四航空队)支援作战或空投补给;联络美军运输供应队(SOS)为中国军队后勤供给等等。Y-force在中国远征军军、师两级派驻美军联络组(Liaison Group)和译员(interpreting officer)。

类似的的部队还有设在印度,协助中国驻印军的X-force;设在桂林的Z-force。

到工兵联络组

到昆明第一天,晚饭后,许多人出去逛街了。忽然来了一个美军军官,说是有紧急任务。于是,把还没有出去的人点了七、八个,马上连夜出发去下关,我也在其中。

记得这样临时同行的有蔡孝顒,周文生,邢志诚等同学。我们经过云南驿时,所带行李都寄放在美军仓储站(Depot)。这个仓储站很大,驼峰航线运输来的物资都先储放在这里再运往各地。

滇西反攻首要的任务是渡过怒江。

为此,美军在云南下关的洱海上训练中国远征军工兵使用美式橡皮筏。

1944年4月19日,我们到了云南下关训练营地的美军工兵联络组(Engineers Liaison Group)。营地已备下了帐篷、行军床。当晚,组长弗兰克少校(Major Frank)向我们讲话,告诉我们要参加第一战役——敌前强渡怒江。我们到的时候,此项训练已近尾声。我从此食宿行止都和美军在一起。

在营地工作了几天后,4月下旬,我们就出发西进往怒江边集结。霍普金斯上尉(Captain Hopkins)任西进工兵联络组组长。我们是独立的行军小组,行军是乘坐美军卡车,倒不觉累。经过澜沧江上的功果桥时,在附近进行了一次渡江演习。

渡江演习只进行了一、二天,演习结束,我们继续西进。到达保山后,汽车不能前行,我们开始徒步行军,翻越怒山。怒山也是南北走向的横断山脉之一,山势连绵高耸入云,只在隘口处有小路可以翻越。

我们携带有睡袋,军毯,吊床,已不便携带帐篷和行军床了,每人还有一个军用水壶(canteen)和饭盒(mess kit)。

中国军队很关照美军联络组,给每人备了一匹马,行李也由骡马驮运。

我们第一晚即露宿在稻田里,第二天就开始爬山了。

记得有天傍晚,我们行到一条岔路口,不知该往哪边走,我主动提出到前边去探路。

我在初中时就熟谙骑术,所以敢独自前往,美军贝恩少尉提出和我一起去。那是陡斜山坡,下坡时人骑在马上双腿夹紧马肚,人要使劲往后仰,很是危险,好在马走得较稳。走到坡下,有了人家,问清了路,又返回大家等待的地点,我感觉到了大家对我黑夜探路流露出的敬意。

路越来越窄,骑马也困难了,我们只有步行。霍普金斯组长很注意执行行军规程,每行军一个半小时,就发令“十五分钟休息”(fifteen minutes break)。一路上,有时接山泉水,有时取河溪水。凡是河水,美军都要用携带的汽炉烧开。水烧开后,都要严格地看着表烧十五分钟才关火。此时,就可享受一杯速溶热咖啡了。主食是美军丙种给养(C-ration),内容是青豆红烧牛肉罐头。

1944年5月上旬的一天,我们翻过最后一个隘口后,滔滔的怒江就在山脚下,对岸就是高耸的高黎贡山,想必对岸的日军也能望见我们。霍普金斯组长命令把身上反光的东西都掩盖起来,并且拉开人行的间距。

怒江两岸多是陡峭的山崖,只有在某些两岸稍微平缓地段处才能作为渡口。在江边某处,美军工兵联络组分成七个小组分赴各渡口。

我这个小组有两个美军少尉、一个美军上士和我共4人,小组长是美军工兵少尉汤姆斯·J·贝恩(Lieutenant Thomas J Bain),就是路上和我一起去黑夜探路的那位。

自此,我就和贝恩成为工作搭档。

我们所在地点叫猛来(音)渡口,负责这个渡口的一个远征军工兵连已先期到达。我们一起悄悄地侦察了地形,看哪里可以作为渡河点,预计斜漂到对岸哪里可以作为登陆点,机关枪阵地设在哪里可以压制日军火力等等。

一天,上面传来指示要防止日军飞机空袭。我们小组另一个美军少尉很紧张,用军用镐在一棵树下使劲挖坑。贝恩少尉笑话他说:“你那个坑连个松鼠都藏不住”。在渡口并无战斗,但这个少尉终因恐惧而神经紧张造成精神分裂(mental breakdown),被送回后方。像这种情况听说还有几起,但并无人骂他们胆小鬼,倒是颇为人同情。

我们小组余下的三人继续工作,丝毫未把危险放在心上,专心一意地指挥、筹划渡江工作。

橡皮筏是用不透水不透气的帆布做成,筏中间有一块木板撑着作为硬底。运输时筏可折叠,木板由人背着。使用时,用打气筒充气即可。渡江的程序是先由工兵划第一艘橡皮筏带着一根长绳的一头过去,固定在对岸,形成一根跨河的长绳,后续的每个橡皮筏上配一名工兵攀援着这根长绳过江就比较容易了。

1944年5月11日夜,集结在怒江东岸的远征军部队同时渡江。猛来渡口很顺利,对岸江边并无日军抵抗。至拂晓,猛来渡口过江有一个团。

渡江战役顺利完成后,参与此役的美军官兵都获得勋章,译员都得到军委会外事局局长何浩若签名的嘉奖令。我也得到了一份,惜未能留存。

此后,渡口完全由中国工兵连守护,美军联络小组暂无任务。工兵们在山边为我和贝恩少尉搭了一个简陋的草棚,那个美军上士睡在草棚外的吊床里,我们就在江边待命。

自到下关工兵联络组后,我们就处于野战生活状态,没有厨房烹煮热食,全是吃军用口粮。

计有:

C种口粮(C-ration),为小罐头的青豆烧牛肉;

B种和K种口粮为盒装,内有饼干,罐头水果和奶酪(cheese)等。每餐发一种,几种轮替。

另有一种D口粮(D-ration或D-bar)为紧密压缩的巧克力板,有半个巴掌大,上面压痕分作六块,每两块的热量可供一日所需,非常便于携带。在其它口粮供应不上时,可赖以支持三天。

我们的口粮随时都有人供送,在江边待命时也是如此。

我们在江边待命至五月底或六月初,接到命令,返回保山。

保山训练营

怒江西岸就是高耸的高黎贡山,日军并未在江边布防,而是在翻山必经的各个隘口修筑了很多工事。

我军渡江虽顺利,但在攻占隘口的过程中,伤亡很大。尤其是位于滇缅公路惠通桥上方的松山隘口,日军建有坚固的堡垒群,子母堡互为支持,顶部覆盖层极厚,重磅炸弹都炸不开。我军久攻不克,伤亡惨重,阻碍了前进。

于是所有渡口的美军工兵联络组人员都被召回保山,在距保山县城约五公里的地方,建立了工兵训练营地。

中方负责单位是中国远征军长官司令部属下的工兵指挥部,长官为一胡姓少将。

训练的内容是针对进攻松山要塞所需战术,使用的主要武器为火焰喷射器。

火焰喷射器是由两个钢瓶,一节软管,一个发射枪组成。将汽油与一种叫Nypon的化学物质混合,使之成为糊状物,然后装入钢瓶,另一个钢瓶灌装压缩空气。发射时,压缩空气将糊状汽油推送至枪口,射出的瞬间,扣扳机点火(点火装置由一节干电池供电),射程约30~50米,喷入碉堡的射孔,烧死敌人并用炸药包炸毁碉堡。喷射手在轻机枪掩护下匍匐前进,接近适当距离后再喷火至射孔。

这个阶段的攻击均由工兵担任,待碉堡被炸后,步兵随即冲锋占领阵地。

训练期间总司令卫立煌将军曾亲来参观过训练。

训练营地内约有美军军官6~8人,美军士兵6~8人,我记得译员除我外,还有刘绍禹、周少辉、郑涵、万本炎、杨天刚等,都来自不同的大学。

每个训练组由美军军官、士兵和译员各一人组成,记得有五个组。

由军官讲解喷射器原理,结构,动作要领,士兵随着讲解做动作示范,译员则随时翻译。我给贝恩少尉做翻译,配合很圆满。

在训练之前,我们译员都预先熟悉了一下武器,也是为了翻译得贴切,使中国士兵能知其然,亦能知其所以然,避免战场上失误。

松山战役经历约三个月才把所有的子堡攻克,围住母堡。最后采用工兵挖地道至母堡下方,安放了多少吨(不详)炸药才把母堡爆破开花,彻底攻克了日军这个要塞。

为配合中国工兵挖地道的作业,美军工兵联络组组长霍普金斯上尉(Captain Hopkins)和译员刘绍禹参与了这次行动。我曾看到过他们带回的母堡被爆破瞬间,土石冲上天呈漏斗形的照片。

松山战役很惨烈,历时约三个月,真不知牺牲了多少中国士兵!

我们训练的工兵火焰喷射器攻击小组每期大约5~7天。

我们在那里两个月左右,一批一批训练,一批一批送上前线。一批倒下,后面一批又上,不知训练了多少批!

时隔六十余年,笔者也年届九秩。然走笔到此,仍觉心沉如堵。

火焰喷射器配备部队后,攻克日寇的地堡就容易多了。

2009年5月9日,我去北京看望同学蔡孝颙(他受癌症折磨十余年,一直顽强的搜集远征军资料。已于2009年10月19日去世)。

当年,下关工兵训练营地结束后,他被派到71军87师美军联络组在前线推进。

听他说,龙陵攻了三次,前后历四个月。10月底攻克后,他看过一个在公路边的地堡,地堡仅高出地面半米左右,内部墙壁都是烧黑了的。我军官兵相传,“幸得有火焰喷射器,要不然,龙陵还是打不下”。他说,听军中一位略懂日语的参谋讲,在一本缴获的日军日记本里,记述了遭到火焰喷射器的惨况和心态崩溃的恐惧。

芒市光复后,71军在机场举行了一个庆祝会。会上,工兵专门演示了火焰喷射器的威力,围观官兵和傣族民众啧啧称赞。

由美国史迪威将军指挥的中国驻印军从印度经缅北反攻,一边打仗一边筑路。

1945年1月,驻印军和远征军在缅北芒友胜利会师,中缅印公路全部打通。

为了感念史迪威将军的功绩,这条公路被命名为“史迪威公路”。

当第一个从印度开来的车队经过保山时,煞是壮观,军民无不欢呼称快。

一百多辆美式卡车满载援华物资浩荡而来,烟尘蔽日,首尾不能瞻目。车队第一辆吉普车坐着美军负责筑路的派克将军,是一颗星的准将。

在保山训练营期间的生活是最好的。

自进了营地,再也不吃军用口粮了。营地有厨房供应热食,面粉、土豆粉、鸡蛋粉、奶粉、黄油、奶酪、咖啡、猪肉等,品种很多,亦有专人到保山去采买新鲜鸡蛋和蔬菜。食堂分为军官食堂(officers mess)和士兵食堂(G.I.΄s mess)(注:美军称士兵为GI,即government issue 的缩写。意指士兵一切由政府供给,而军官则需要花钱自购),译员都在军官食堂用餐。

松山战役结束后,工兵联络组暂无任务,我们就在保山训练营闲住了几个月。

记得有一次远征军长官司令部有慰问演出,邀请保山地区的美军观看,译员也可陪同。演到京剧“四郎探母”中“坐宫”一齣,我看得津津有味,美军人员当然是听不懂了。贝恩少尉无奈地说:“Oh!What a God damn show! You only see two people sit there and fan to each other for more than twenty minutes.(喔!什么鬼表演呀!你只见两个人坐在那儿互相搧扇子搧了二十几分钟)”。

也有美国的慰问团来过保山,我记得还看过当时的美国电影明星安秀里丹的劳军演出。

贝恩少尉对我很友好,无事时,教我用他的卡宾枪,开吉普车。初学打枪,我立姿射击50米远的一个空罐头盒,一枪命中。吉普车也很快就学会在空地上开了。贝恩少尉看我学什么都快,很高兴与我搭档。

准备进攻越南

越南原为法国殖民地,二战时被日军占领。

中缅印公路通车后,中美高层决定向越南的日军进攻。

美军Y-force亦在滇南开远设立了指挥部。

汤姆斯·J·贝恩中尉(Thomas J Bain)(他已由少尉升中尉)奉调到驻滇南的93军军部美军联络组。

我和他在半年多的合作中,相互都感觉很好。他认为我黑夜在岔路口主动去探路和在渡口时,听说有空袭,却面无惧色,仍镇定地工作,虽为译员却体现了良好的军人素质,颇具男子汉勇敢气概,学习打枪、开车都反映了我的敏慧。

他走时,亦要求调我继续与他一起工作。我遂于1945年2、3月间,随他到达滇南开远县草坝。在途经云南驿时,我还去取回了原先寄放的行李。

93军系滇军,军长卢濬泉。辖20师,21师,22师。部队驻扎滇南靠近越南边境一带。

军部美军联络组隶属美军Y-force开远指挥部。有美军官六、七人,士官六、七人,组长是哈特森上校(Colonel Hutson)。我记得的译员有许坐篁,陆孝铿,戴ⅹⅹ等,加我大概有五、六人吧。

在93军期间,贝恩中尉负责训练工兵结绳,搭设军用便桥和使用美式爆破器材等。

不久,贝恩中尉调走了,组长哈特森上校(Colonel Hutson)指定我做他的译员。这样,我就常常陪同他去与卢濬泉军长会商工作。有时应卢军长之邀赴宴,或到属下各师检查、阅兵等,也经常跟随哈特森上校到93军属下部队的美军联络组去巡视。

哈特森上校(Colonel Hutson)在对他的下属讲话时,常常说:“我们不是在帮助中国人打日本人,而是我们自己需要打日本人,这是我们美国的战争。”我们当时听他这样讲,也心生感动。同时也感到中国在国际上是有地位的,能和美、英这样的大国在一起抗击共同的敌人。

听说有些单位的译员遇到了一些不愉快的事。当然,可能有个别美军人员水平和素质会差些。在我和美军打交道的一年多时间里,我周围都没有遇到不愉快的事情。在美军工兵联络组和93军军部美军联络组期间,美军对我们译员都很友好。他们在谈话中提到我们时,都用翻译官(Interpreting Officer)一词。直接称呼时,都是Mr.某。美军中也有具军官身份但无军衔的人员,他们互称也是Mr.某。译员食宿都是按军官标准一体对待,用餐都是在军官食堂。美军军官坐一桌,我们译员坐一桌,吃饭时有说有笑。

我少时较爱运动,因家住重庆南岸黄桷垭,中学时就学会了骑马。读中大时,我在校篮球队,打球锻炼了我的动作灵活,体魄健壮,像个运动员。美军的伙食营养又很丰富,我当时确实给人很健康、结实的形象。

记得有一次吃饭时,贝恩指着我对其他的军官说,你们看Mr.洪,简直像Joe Louis(乔·路易斯是美国当时独霸拳王称号十年的拳击手)。总的来讲,周围气氛是友善的,未感到有歧视的事情。对中国士兵衣着简陋,赤足穿草鞋这样困苦的条件,依然勇敢地上前线,抗击日寇,我接触的美军人员中,都表现着由衷的同情、敬佩和感动。

胜利凯旋

后来,我们由草坝迁到了滇南建水县。

1945年8月15日,我们在建水县城,从收音机中知道了日寇投降的消息。大家都欣喜万分,一、二天后,美军即通知我们可以复员了。

译员离开服务单位时,都要由长官开具遣返证明。哈特森上校(Colonel Hutson)在我的遣返证明书上说我服务成绩特好,一连用了三个极限词:excellently(极优秀地),outstandingly(卓越地),extraordinarily(超凡地),最后一句话是建议中国政府选派到美国留学。

到昆明后,还要换发由美军在华最高指挥官魏德迈亚将军(General Wedemeyer)签名的遣返证。最后的遣返证上直接引用了哈特森上校的原文。

在昆明,很多译员都要往重庆走,大家一起凑钱合租了四辆卡车,辗转回到了重庆。在军委会外事局,凭魏德迈亚将军签名的遣返证办理了结束征调手续。尔后,再回到中大,凭军委会外事局的手续领取了毕业证书。

此后,开始到处求职、谋生。时年二十五周岁。

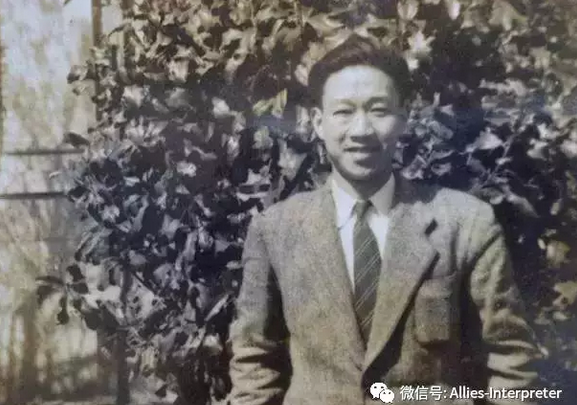

抗战胜利后回到中央大学时留影

原创 2017-03-16 洪光煃 盟军译员研究室

编辑:王元萍 2017.3.16